Dante e il sonetto sulla Garisenda (1287)

di Giorgio Gattei

1. Nel 1287 il giovane Dante Alighieri arrivava a Bologna per la prima volta e rimaneva così impressionato dalla pendenza della torre Garisenda da scriverci sopra un sonetto che è stata la sua prima produzione poetica. L’attribuzione a lui del sonetto non è più stata messa in dubbio dopo tutte le vicende riportate da F. Pellegrini, Di un sonetto sopra la torre Garisenda attribuito a Dante Alighieri, Bologna, Nicola Zanichelli, 1890. Era stato il conte Giovanni Gozzadini a trascrivere per primo nel 1869 quel sonetto, ritrovato nell’antipagina di un Memoriale del 1287 del notaio Enrichetto delle Querce, che aveva passato a Giosuè Carducci che lo lesse davanti alla Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna nella seduta del 23 dicembre 1872. Nel 1876 una stampa ne venne data dal Carducci negli Atti e Memorie della R. Deputazione di Storia Patria per le Province di Romagna che per la prima volta fece il nome di Dante Alighieri come il suo autore perché sotto il testo del memoriale erano riportate le varianti di lezione da un codice della Biblioteca Universitaria di Bologna che riportava un’intestazione in inchiostro più sbiadito e di carattere differente che lo diceva «opera di Dante Aldighieri». Il sonetto ebbe infine edizione nello scritto di Gozzadini sulle torri di Bologna, ma decisiva fu la breve nota che vi fu aggiunta in appendice in cui Pietro Bilancioni comunicava al Carducci che si erano trovati almeno altro quattro codici del XIV e XV secolo che riportavano quel sonetto sotto il nome di Dante Alighieri. Confermata quindi la sua attribuzione dantesca, dopo che nel 1921 Michele Barbi lo ristampò nella Edizione nazionale delle opere del Sommo Poeta in occasione dei 600 anni della sua morte, più nessuna incertezza è intervenuta.

2. Detto così del ritrovamento del sonetto e della sua paternità ne riportiamo il testo nella trascrizione del notaio Enrichetto delle Querce:

No me poriano zamai far emenda

de lor gran fallo gl’ocli mei, set elli

non s’acecaser, poi la Garisenda

torre miraro cum li sguardi felli (*)

e non conover quella, mal lor prenda!

ch’è la major dela qual se favelli:

per zo zascun de lor voi’ che m’intenda

che zamai pace no i farò con elli

poi tanto furo, che zo che sentire

dovean a raxon senza veduta,

non conover vedendo, unde dolenti

sun li mei spirti per lo lor falire;

e dico ben, se ‘l voler no me muta,

ch’eo stesso gl’ocidrò quei scanosenti.

(*) Secondo Carducci, sebbene tutti i codici riportino la parola “belli”, «essendo il discorso degli sguardi propri del poeta l’aggiunto “belli” non par conveniente. Che il poeta avesse scritto “felli”, cioè traditori, però che gli sguardi lo avessero tradito?». E quindi qui scriviamo “felli” al posto di “belli”.

Ma proviamo adesso a darne una libera trascrizione per far intendere al lettore tutti gli elementi della situazione che vi viene descritta:

Non si potranno mai far perdonare/ del loro gran sbaglio gli occhi miei se quelli/ non si accecassero dopo che la torre Garisenda/ vollero ammirare con sguardi felloni/e non s’accorsero di quella (che gli venga un malanno)/ ch’è la maggiore di cui si parla./ Perciò ciascun di loro voglio che sappia/ che mai farò pace con quelli/ che furono così incapaci nemmeno di sentire/ ciò che dovevano a ragion senza vedere/ e di cui non si accorsero vedendo, così che dolenti/ sono gli spiriti miei per colpa loro/ e dico bene che se il mio voler non muta/ io stesso li ucciderò quegli inetti.

3. E adesso fantastichiamo. Correva l’anno 1287 ed il giovane Alighieri (era nato nel 1265 e quindi aveva appena 22 anni) entrava nella cerchia murata della città di Bologna, allora ristretta alla cerchia dei “torresotti” (solo in seguito sarebbero venute le mura che poi, abbattute, hanno dato luogo agli attuali viali di circonvallazione) per il “serraglio” di via san Vitale (in piazza Aldrovandi) oppure per quello di Via San Donato che stava all’altezza dell’attuale piazza Verdi. Lo vediamo salire con una combriccola di amici verso la piazza maggiore (la Plata Maior) dove forse aveva un appuntamento con altri, ma alla fine di via San Vitale oppure di quella che adesso è via Zamboni e proprio al trivio di porta Ravegnana dove le due strade incrociano Strada Maggiore, Strada Santo Stefano e Strada Castiglione, si vede precipitare addosso con tutta la sua pendenza la torre Garisenda che allora era più alta e raggiungeva i 60 metri di altezza (sarà poi mozzata di 12 metri attorno al 1350 per pericolo di crollo). Quella impressione sarà su di lui talmente forte che se ne ricorderà quando nell’Inferno, per superare lo strapiombo del Cogito così da arrivare al fondo de pozzo in cui è precipitato Lucifero), vi si farà deporre dal gigante Anteo che, chinandosi su di lui, «qual pare a riguardar la Garisenda sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada sovr’essa sì che ella incontro penda».

Sorpreso dalla visione inaspettata Dante supera la Garisenda con il naso all’insù senza accorgersi di ciò che di “maggiore” ci stava invece nei pressi e che lo lascerà con gli spiriti talmente “dolenti” che a sera (immaginiamo in osteria) vi comporrà sopra quel sonetto per rimproverare i suoi occhi traditori che lo avrebbero dovuto sentire prim’ancora di vedere, minacciando di strapparseli via per essersi dimostrati così inutili alla loro funzione – e tutta la combriccola giù a ridere! E se poi immaginiamo che in quella osteria fosse presente pure il notaio Delle Querce, si può supporre che il notaio, divertito dal sonetto (ma perché?), si sarebbe deciso a trascriverlo in una pagina bianca del suo Memoriale di quell’anno 1287.

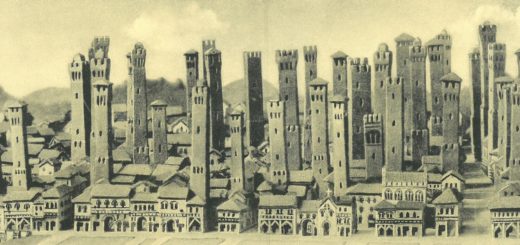

Se questi sono i fatti avvenuti, la loro interpretazione si gioca tutta su ciò che di “maggiore” Dante avrebbe incrociato sotto la torre Garisenda ed al proposito le interpretazioni non sono mancate. La più immediata è stata che Dante, nel riguardare la Garisenda, non si sarebbe accorto che la Torre Asinelli, che le sta accanto, è ben maggiore d’altezza e in una conferenza pubblica Corrado Ricci ha così voluto descrivere la possibile occasione d’origine del sonetto: «Dante, tra gli scolari, celebra la Garisenda. E’ la più straordinaria di Bologna. Gli altri insorgono. La più straordinaria di Bologna è la Torre Asinelli, la “maggiore” in tutti i sensi, quella che tutti ammirano su tutto perché tutte le sovrasta. Discussione animata, disordinata, rumorosa. Si va sul posto. Si osservano le torri e da più parti. La gente che passa si ferma e guarda curiosa. E Dante riconosce di aver errato. I più focosi (romagnoli forse!) continuano però a rimproverarlo, ond’egli dice: “Sì, la vista mi ha ingannato, ma che volete? Volete che mi cavi gli occhi? E di qui il sonetto, che gli scolari si passano in copia» (C. Ricci, Dante scolaro a Bologna, in Dante e Bologna. Conferenze, Zanichelli, Bologna, 1922). L’interpretazione sembrerebbe plausibile. ma non giustifica la violenza del sonetto: strapparsi gli occhi solo per non essersi accorto della vicina e più alta torre Asinelli? E poi a quel tempo Bologna era piena di case-torri (ce ne ereano più di un centinaio) che erano state costruite dalle famiglie cittadine più in vista per scopi non ancora del tutto chiariti e che in un’area urbana ristretta alla cerchia dei “torresotti” dovevano dare alla città lo sky-line di una precoce New York, sicché in mezzo a tanta “selva turrita”, particolarmente affollata proprio a Piazza Ravegnana, l’originalità della Garisenda doveva stare nella sua inclinazione minacciosa sui passanti piuttosto che nella sua altezza relativa.

Fig. 1. L’affollamento di torri a Piazza Ravegnana ancora alla fine del XIX secolo.

Per questo una simile interpretazione è subito stata sostituita da un’altra più pertinente con l’intonazione goliardica del sonetto. Era stato lo stesso Carducci a proporla insinuando che forse quegli occhi danteschi avevano fallito per non essersi accorti, presi dall’incombere della Garisenda, di ciò che di “maggiore” le stava al momento passando sotto, e cioè una bella “ragazzotta” bolognese: «l’occasione del sonetto fu la Garisenda, ma l’argomento non esce, a parer mio, dalla materia d’amore minacciando il poeta gli occhi suoi perché, riguardando la Garisenda, non conobbero, non videro, una donna allora nominata di bellezza che passava ivi appresso» e da ciò la sua rabbia per avere perso l’occasione di ripetere quel piacevole incontro che aveva avuto a Firenze con Bice de’ Portinari nel 1283 che aveva descritto nella nella Vita nova, con lui che, appena lei lo saluta, «parve allora vedere tutti li termini della beatitudine» e poi la notte se l’era sognata «nuda» (e forse con polluzione notturna al seguito).

Fig. 2. L’incontro di Dante con Beatrice a Firenze nel 1283.

Ma Bice è la celebre Beatrice a tutti nota, mentre quella bellezza di Bologna che avrebbe potuto altrettanto conturbarlo quale mai avrebbe potuto essere? Forse una donna della famiglia Garisendi, oppure una giovane del luogo talmente formosa da potersi denominare “garisenda” rispetto alla snellezza dell’Asinelli così che che il sonetto avrebbe acquistato «il sapore di uno scherzo, di un complimento insolente inventato da uno studente burlone» (come ha supposto E. Lovarini in Il sonetto di Dante per la Garisenda, Bologna, Coop. Tipografica Azzoguidi, 1920), così che quel giovanotto, troppo preso dalla Garisenda di mattoni, si sarebbe persa la visione, certamente “maggiore”, di una “garisenda” in carne ed ossa. Che peraltro a quel tempo a Bologna forse c’era se raccogliamo un’altra indicazione dantesca dell’Inferno quando viene ricordata la bolognese Ghisola Caccianemici, sopranomminata “Ghisolabella” dai contemporanei per l’estrema avvenenza, che il fratello Venedico condusse «a far la voglia del marchese» (d’Este) condannandolo per questo peccato nel girone dei ruffiani (di questa Ghisolabella si hanno notizie solo dal 1281 al 1296, che è un intervallo temporale compatibile con l’eventuale incrocio con Dante nel 1287 sotto la torre Garisenda, nei pressi della quale peraltro i Caccianemici avevano abitazione in una casa-torre tuttora esistente).

4. Come che sia, per più di un secolo ci si è accontentati di queste due possibili interpretazioni della «major dela qual se favelli», ossia di una torre o di una donna, e si è dovuto aspettare il 2011 perché comparisse una alternativa che qui si intende segnalare per novità d’impianto e intelligenza di verifica. Essa è stata formulata da Sara Natale in L’indovinello bolognese. Il “sonetto della Garisenda” visto da Strada Maggiore pubblicato su “Lettere Italiane” (2011, n. 3, pp. 416 – 447) in cui si dice che rimaneva ancora qualcosa che non quadrava in merito al tono del sonetto dantesco, dovendosi «trovare un significato che sia compatibile con il tono scherzoso e con la presumibile fortuna presso il pubblico bolognese, uscendo dal paradosso di un sonetto burlesco che non fa (più) ridere», mentre per ridere «il pubblico bolognese doveva avere elementi che a noi mancano, probabilmente di carattere locale relativi alla cronaca coeva e alla conformazione urbanistica della città». Così da subito vengono avanzate le coordinate entro le quali intenderà muoversi l’interpretazione alternativa, e cioè un anno, il 1287, e un luogo, quel crocevia di Porta Ravegnana dove tutte le strade radiali convergono su di una via che è ancora detta Strada Maggiore, essendo la Strata major di romana memoria che tagliava in due l’allora ristretto spazio cittadino in continuazione, sia prima che dopo, con la via Emilia.

Ma raccogliamo un dettaglio che potrebbe aver dato lo spunto all’interpretazione avanzata da Sara Natale. Perché mai il notaio Enrichetto delle Querce avrebbe dovuto essere così colpito dal sonetto di un giovane studente di belle speranze (Dante a quel tempo non era nessuno), tanto da trascriverlo nel suo memoriale del 1287 come se fosse «un pezzo di storia locale in forma di poesia»? Ma perché, come poi è emerso dalle ricerche archivistiche, proprio l’anno prima lo slargo di Porta Ravegnana era stato fatto oggetto di esproprio politico con le case intorno di alcuni fuoriusciti di parte Lambertazzi «locate in affitto all’asta pubblica dal Consiglio del Popolo» e tra questi locatari c’era stato anche Enrichetto delle Querce, che «proprio in quell’anno 1286 otteneva in affitto dal Comune per due anni una casa, con botteghe sottostanti, situata in Porta Ravegnana di fronte alla torre Garisenda» (L. Sighinolfi, I notari bolognesi e il sonetto per la Garisenda attribuito a Dante, “Il Giornale dantesco”, 1923). E questo è un primo dato di fatto.

Il secondo dato di fatto è che al momento della venuta di Dante, come emerge dai numerosi documenti archivistici riportati in appendice, le vie di Bologna erano state coinvolte in una intensa opera di rifacimento urbano, versando fino ad allora in condizioni pietose con canali di scolo scoperti che correvano ai loro lati raccogliendo i rifiuti urbani, sia domestici che di bottega e senza alcuna separazione delle acque “bianche” da quelle “nere”, da cui dovevano salire miasmi pestilenziali soprattutto d’estate. Insomma, Bologna doveva presentarsi a quel tempo come «una autentica fogna a cielo aperto», a cui le autorità cittadine avevano deciso di rimediare proprio a partire dal 1286. L’area di Porta Ravegnana era peraltro aggravata dalla presenza del mercato giornaliero che vi si teneva e dall’affollamento di edifici addossati alle torri, così che il Comune aveva deciso di «ampliarla e ridurre in isola» (come riportato dal cronista Ghirardacci), facendovi poi apporre una lapida commemorativa della fine dei lavori che è andata perduta ma si può leggere nella Raccolta di tutte le memorie, lapidi ed iscrizioni che si trovano nella città di Bologna e che recitava che il 19 novembre 1286 «factum fuit Trivium Porta Ravenatis».

Fig. 3. Porta Ravegnana dopo il rifacimento urbanistico in una miniatura del XIV secolo.

Viene così a farsi strada (è proprio il caso di dire) l’idea che nel sonetto «la major dela qual si favelli» possa essere quella Strada Maggiore che gli occhi “felloni” del giovane Alighieri, così presi dalla impressionante pendenza della Garisenda, non avevano riconosciuto né alla vista («non conover vedendo») ma nemmeno all’olfatto (perchè almeno avrebbero dovuto «sentir a raxon senza veduta»). Ma chi poteva pensare, si domanda Sara Natale, che quella via «dissestata, maleodorante e chiassosa, su cui Dante stava camminando senza guardare dove metteva i piedi, poteva essere la strada principale, la più rinomata (la maggior) della città?». Insomma, nel sonetto dantesco «non delle torri accanto si trattava, ma della strada sottostante, non delle donne, ma delle chiaviche di Bologna», che non solo alla vista ma pure all’olfatto avrebbero dovuto avvertire il forestiero in visita a stare in guardia onde evitare ciò che gli avrebbe reso lo «spirito dolente», che è l’ultima questione che necessita spiegazione.

Immaginiamo allora di percorrere una via, accidentata di suo oppure per “lavori in corso”, con lo sguardo all’insù: «a Dante che cosa può essere accaduto mentre camminava ammirando la Garisenda, sbucata all’improvviso nell’ultimo tratto di Strada Maggiore»? Naturalmente di mettere un piede in fallo e di capitombolare «magari proprio nella chiavica “maggiore” di Bologna, quella che passava a cielo aperto per la via principale della città», uscendone indolenzito per la botta ricevuta se non anche eventualmente per gli abiti imbrattati, da cui la sua ira contro quegli occhi «scanoscenti» che non lo avevano avvertito di dove mettere i piedi. Così Dante aveva fatto la medesima ridicola figuraccia di quel filosofo dell’antichità (Talete) che a Mileto, come raccontato da Platone nel dialogo Teeteto, rimirando le stelle con gli occhi all’insù era caduto in un pozzo e «una sua servetta tracia, spiritosa e graziosa, lo motteggiò dicendogli che le cose del cielo si dava gran pena di conoscerle, ma quelle che aveva davanti e tra i piedi non le vedeva affatto», quale era poi la condizione, generalizzava Platone per bocca di Socrate, di «tutti coloro che fanno professione di filosofia».

Insomma, ecco svelato l’incidente che sarebbe stato l’occasione di quel sonetto dantesco se visto «dal punto di vista di Strada Maggiore»: che dall’apparente omaggio ad una torre di Bologna sortirebbero «inopinati e stranianti effetti comici rendendo la satira ancor più velenosa… con i simboli della città che ne escono distrutti: la tanto rinomata Strada Maggiore abbassata al livello delle sue chiaviche, il lessico forense piegato a spacciare per grave “fallo” un troppo (per non essere coperto dal doppio senso) greve “falire”», che nei fatti era poi soltanto un inciampar per strada e una culata per terra per non aver guardato dove si pongono i piedi. E la Garisenda? Come la servetta tracia, a ridere del capitombolo del futuro Sommo Poeta alla sua prima venuta a Bologna nel 1287.

P.S. Questa alternativa interpretazione del sonetto dantesco è stata adesso accolta nel romanzo (romanzo?) di Rita Monaldi e Francesco Sorti, Dante di Shakespeare. Amor ch’a nullo amato (Solferino, Milano, 2021) in cui s’immagina il ritrovamento di un’opera teatrale shakespeariana intitolata a Dante e dove in un’appendice si riporta «che il celebre sonetto, il più antico ed enigmatico tra quelli danteschi, parli non di misteriosi amori (come si è sempre creduto), bensì di una caduta del poeta nelle fogne a cielo aperto di Bologna, è una brillante intuizione di Sara Natale», mentre nel romanzo così si costruisce una scena in un bagno pubblico di Dante con gli amici: «“Dante è sempre così, è più distratto di Talete di Mileto. Pensate che l’altro giorno, per guardare la Garisenda svettare tra i tetti delle case, è caduto con un piede nella fogna a cielo aperto alla fine di Strada Maggiore…”. “In quella stradaccia c’è un fetore da sepolcro!”. “Anche di peggio. La Strada Maggiore è una cloaca, un letamaio. Il maggior schifo te lo regalano i pezzi di carogna dai canali di scolo di beccai e conciatori”. “Quando Dante è tornato a casa ridotto a quel modo la puzza era indescrivibile”. “Oh, basta! Uomini di prosaico intendere. Non riuscite a vedere che tutto è sempre poesia attorno a noi…”. “Anche se immersi con un piede in una chiavica”. “Non provocatelo. Dante ci ha già scritti su un indovinello… e per di più in dialetto bolognese!”».