Dante e il dialetto di Bologna

a cura di Giorgio Gattei

Prima di mettere mano alla Commedia Dante Alighieri doveva prendere una decisione cruciale: scegliere in quale lingua scriverla (a dar retta a Giovanni Boccaccio sembra che l’avesse cominciata in latino!). Ed è a questo scopo che fra il 1303 e il 1305 scrive il De Vulgari Eloquentia (ancora in latino) per spiegare come alla fine avrebbe optato per un «volgare illustre» che avrebbe dato agli italiani il senso della loro unità anche in assenza (ancora) di una patria comune. È un testo di straordinaria intelligenza che per la prima volta s’interroga sulla qualità delle lingue parlate in Italia partendo dalle premesse generali (discutibili) per cui, se solo all’uomo «è stato concesso di parlare», il primo doveva essere stato Adamo e non Eva, essendo più ragionevole che la prima parola uscisse dalle labbra di un maschio piuttosto che da quelle di una femmina), mentre la prima lingua parlata è stata quella dei «che ereditarono i figli di Eber, che da lui furono chiamati Ebrei», così che Gesù, quando nacque, possedesse quale parlata materna, la conoscenza della «lingua di grazia».

C’era stato infatti il fatale incidente, dovuto alla superbia degli uomini, del fallimento della costruzione della torre di Babele (Babele significa confusione), che Dio aveva impedito con la dispersione delle genti sulla faccia della terra dando ad ognuna una propria lingua così che non potessero più capirsi fra loro. Ora al tempo di Dante la situazione era questa: nell’Europa orientale stavano i popoli che «per formulare l’affermazione quasi tutti rispondono iò» (da in russo, ja in tedesco, yes in inglese), mentre nella estremità occidentale fiorivano le tre lingue romanze che in Provenza dicevano oc e in Francia oïl, mentre nel Bel Paese era «il sì che suona». Erano queste le più dirette eredi del latino, come provava la concordanza di tanti vocaboli e soprattutto la condivisione della parola “amor” (che alla rovescia si legge Roma), mentre in inglese era love, in tedesco liebe e in russo ljubov.

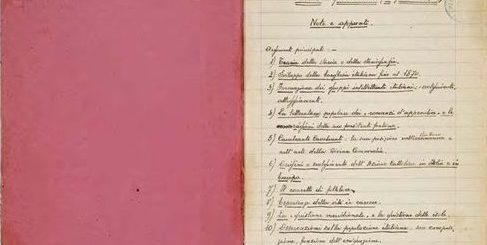

Delle tre lingue romanze il volgare italiano era ancor più vicino al latino, ossia alla «grammatica che è comune a tutti e in cui l’avverbio affermativo è sic», però esso aveva il brutto difetto di essere suddiviso in una miriade di dialetti, cioè nelle parlate locali che si erano formate nel tempo e che alle volte sussistevano persino dentro una stessa città, «come i Bolognesi di Borgo San Felice e i Bolognesi di Strada Maggiore». C’era quindi bisogno di mettere un po’ d’ordine in questa jungla linguistica ed il De vulgari eloquentia aveva proprio questo compito a partire da una sistemazione geografica che prendeva a discrimine «il giogo dell’Appennino il quale, come la cima di una grondaia, sgronda da una parte e dall’altra le acque». Per questo Dante distingueva i dialetti “tirrenici”, in cui stavano anche il sardo e il siculo, da quelli “adriatici” che comprendevano i dialetti padani, dopo di che ne azzardava una graduatoria di merito (dal peggiore al migliore) giudicandoli secondo l’impianto grammaticale e l’eleganza fonetica. Lasciando al lettore il piacere del testo autentico del De vulgari eloquentia, che diamo in una traduzione in italiano tratta dalle rete (capp. XI-XV), qui raccogliamo alcuni giudizi a dir poco sorprendenti.

Il peggiore dei dialetti è il romano «che non è neanche una lingua, ma piuttosto uno squallido gergo» peraltro parlato da genti che, «quanto a bruttura di abitudini e fogge esteriori, appaiono i più fetidi di tutti». A loro volta i Sardi sono addirittura privi di un volgare proprio ed imitano il latino «come fanno le scimmie con gli uomini». Il volgare siciliano «non si può pronunciarlo senza una certa lentezza», forse per la presenza di molte parole sdrucciole, mentre il toscano, nonostante che coloro che lo parlano, in preda a «delirio da ubriachi», lo credano il migliore, sono «intronati da quel loro turpiloquio» e i genovesi poi, «se a causa di un’amnesia perdessero la lettera z, dovrebbero ammutolire completamente o rifarsi una nuova lingua».

Rispetto ai dialetti adriatici, gli Apuli e i Marchigiani per la troppa vicinanza ai Romani «cadono in sconci barbarismi», mentre il romagnolo fa ridere: è così «effeminato per mollezza di vocaboli e pronuncia» che «un uomo che lo parli, anche con tanto di voce virile, viene preso per una donna», mentre il contrario succede ai dialetti padani talmente «irsuti e ispidi» che quando lo parla una donna «sospetteresti che sia un uomo». Insomma, nemmeno lungo la costa Adriatica compare «il volgare illustre che cerchiamo», ma una sorpresa c’è: «diciamo allora che forse non giudicano male quanti affermano che i Bolognesi parlano la lingua più bella di tutte, dato che essi assumono nel proprio volgare qualche elemento da quanti li circondano», e cioè dagli imolesi «il morbido e il molle» e dai ferraresi e modenesi «una certa chioccia asprezza che è propria dei lombardi». Insomma, secondo questa valutazione non c’era stato forse il rischio che la Commedia finisse scritta nella parlata felsinea, come poi ha provato a fare Giulio Veronesi nel 1937: «int’ el mez del cammen ed nostra vétta …»?

Fortunatamente così non è stato perchè alla fine Dante ci ha ripensato non sembrandogli il bolognese il più adatto ad essere il “miglior dialetto” se nemmeno i poeti di Bologna, come Guido Guinizelli, lo avevano adottato come loro lingua. A lui serviva invece un “volgare illustre” che appartenesse ad ogni città d’Italia ma senza essere di nessuna e che fosse pure “cardinale”, nel senso di funzionare da regola sulla quale tutti i volgari municipali potessero essere «misurati, soppesati e comparati». E sarà questa parlata nazionale la creazione del suo genio: «lingua serena, dolce, ospitale, lingua nuova, divina, universale, lingua dell’opera, lingua del bel canto, che canta con violini e gioca col suo accento, lingua di pace, lingua di cultura, dell’avanguardia internazionale, la lingua mia, la tua, la nostra lingua italiana» (Riccardo Cocciante).

Giorgio Gattei

DE VULGARI ELOQUENTIA

XII. Quod in eodem loco diversificatur idioma secundum quod variatur tempus

1. Liberati in qualche modo dalla pula i volgari italiani, istituiamo un paragone fra quelli che sono rimasti nel setaccio e scegliamo rapidamente il più onorevole e onorifico.

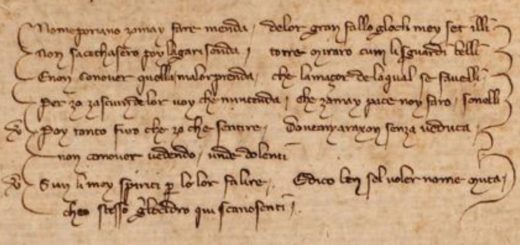

2. E per prima cosa facciamo un esame mentale a proposito del siciliano, poiché vediamo che il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni: che tutto quanto gli Italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano; e che troviamo che molti maestri nativi dell’isola hanno cantato con solennità, per esempio nelle famose canzoni “Ancor che l’aigua per lo foco lassi” e “Amor, che lungiamente m’hai menato”.

3. Ma questa fama della terra di Trinacria, a guardar bene a che bersaglio tende, sembra persistere solo come motivo d’infamia per i principi italiani, i quali seguono le vie della superbia vivendo non da magnanimi ma da gente di bassa lega. E in verità quegli uomini grandi e illuminati, Federico Cesare e il suo degno figlio Manfredi, seppero esprimere tutta la nobiltà e dirittura del loro spirito, e finché la fortuna lo permise si comportarono da veri uomini, sdegnando di vivere da bestie. Ed è per questo che quanti avevano in sé nobiltà di cuore a ricchezza di doni divini si sforzarono di rimanere a contatto con la maestà di quei grandi principi, cosicché tutto ciò che a quel tempo producevano gli Italiani più nobili d’animo vedeva dapprima la luce nella reggia di quei sovrani così insigni; e poiché sede del trono regale era la Sicilia, ne è venuto che tutto quanto i nostri predecessori hanno prodotto in volgare si chiama siciliano: ciò che anche noi teniamo per fermo, e che i nostri posteri non potranno mutare.

4. Racà, racà! Che cosa fa risuonare ora la tromba dell’ultimo Federico, che cosa la campana di guerra del secondo Carlo, cosa i corni dei potenti marchesi Giovanni e Azzo, cosa le trombette degli altri grandi della politica, se non: “A me carnefici, a me gente piena di doppiezza, a me seguaci di avidità”?

5. Ma è meglio ritornare al punto che parlare a vuoto. Diciamo allora che il volgare siciliano, a volerlo prendere come suona in bocca ai nativi dell’isola di estrazione media (ed è evidentemente da loro che bisogna ricavare il giudizio), non merita assolutamente l’onore di essere preferito agli altri, perché non si può pronunciarlo senza una certa lentezza; come ad esempio qui: “Tragemi d’este focora se t’este a bolontate”. Se invece lo vogliamo assumere nella forma in cui sgorga dalle labbra dei siciliani più insigni, come si può osservare nelle canzoni citate in precedenza, non differisce in nulla dal volgare più degno di lode, e lo mostreremo più sotto.

6. Gli Apuli d’altra parte, o per loro crudezza o per la vicinanza delle genti con cui confinano, cioè Romani a Marchigiani, cadono in sconci barbarismi: e infatti dicono “Bòlzera che chiangesse lo quatraro”.

7. Ma benché i nativi dell’Apulia parlino generalmente in modo turpe, alcuni che fanno spicco tra di essi si sono espressi in modo raffinato, trascegliendo nelle loro canzoni i vocaboli più degni della curia, cosa che risulta evidente ad osservare le loro poesie, come ad esempio “Madonna, dir vi voglio,” e “Per fino amore vo sì letamente”.

8. Perciò, se si considera quanto detto sopra, deve risultare pacifico che né il siciliano né l’apulo rappresentano il volgare più bello che c’è in Italia, dato che, come abbiamo mostrato, gli stilisti delle rispettive regioni si sono staccati dalla loro parlata.

XIII. Quod in quolibet idiomate sunt aliqua turpia, sed pre ceteris tuscum est turpissimum

1. Dopo di che, veniamo ai Toscani i quali, rimbambiti per la loro follia, hanno l’aria di rivendicare a sé l’onore del volgare illustre. E in questo non è solo la plebe a perdere la testa con le sue pretese, anzi sappiamo bene che parecchi personaggi famosi hanno avuto la stessa opinione: ad esempio Guittone Aretino, che non puntò mai al volgare curiale, Bonagiunta Lucchese, Gallo Pisano, Mino Mocato di Siena, Brunetto Fiorentino, le poesie dei quali, ad aver tempo e voglia di scrutarle attentamente, si riveleranno non di livello curiale, ma soltanto municipale. E poiché i Toscani sono più di tutti in preda a questo delirio da ubriachi, sembra giusto e utile prendere uno per uno i volgari municipali della Toscana e sgonfiarli un po’ della loro prosopopea.

2. Ecco che parlano i Fiorentini, e dicono Manichiamo, introcque che noi non facciamo altro; e i Pisani: Bene andonno li fatti de Fiorensa per Pisa; i Lucchesi: Fo voto a Dio ke in grassarra eie lo comuno de Lucca; i Senesi: Onche renegata avess’io Siena. Ch’ee chesto? gli Aretini: Vuo’ tu venire ovelle? Di Perugia, Orvieto, Viterbo, nonché di Civita Castellana, non intendiamo assolutamente trattare, data la loro parentela con Romani e Spoletini.

3. Benché però quasi tutti i Toscani siano intronati da quel loro turpiloquio, qualcuno a nostro avviso ha sperimentato l’eccellenza del volgare, voglio dire Guido, Lapo e un altro, tutti di Firenze, a Cino Pistoiese, che ora mettiamo ingiustamente per ultimo, costretti da una considerazione non ingiusta. Perciò se esaminiamo le parlate toscane se valutiamo come qualmente gli individui più onorati hanno voltato le spalle alla loro, non resta più alcun dubbio che il volgare che cerchiamo è altra cosa da quello a cui può arrivare il popolo di Toscana.

4. Qualcuno ora potrebbe pensare che quanto abbiamo affermato per i Toscani non vada ripetuto per i Genovesi: basta allora che si metta bene in testa questo, che se i Genovesi a causa di un’amnesia perdessero la lettera z, dovrebbero o ammutolire completamente o rifarsi una nuova lingua. La z infatti fa la parte del leone nella loro parlata, a si tratta di una lettera che non si può pronunciare senza molta durezza.

XIV. De ydiomate Romandiolorum, et de quibusdam transpadinis, et precipue de veneto

1. Passiamo ora sopra le spalle coperte di fronde dell’Appennino, ed esploriamo con attenta indagine, come siamo soliti, la sinistra dell’Italia, iniziando da oriente.

2. Entrando dunque per la Romagna in questa parte d’Italia, diciamo che qui si trovano due volgari che si contrappongono per alcune convergenze linguistiche di segno contrario. Di questi l’uno si rivela così effeminato per mollezza di vocaboli e pronuncia che un uomo che lo parli, anche con tanto di voce virile, viene preso per una donna. A tale volgare appartengono tutti i Romagnoli, e specialmente i Forlivesi, la cui città, benché periferica, appare però il fulcro di tutta la regione: costoro per affermare dicono deuscì, e allo scopo di blandire il prossimo usano le espressioni oclo meo e corada mea. Ma taluni di questi, a nostra notizia, si sono allontanati nelle loro poesie dal proprio volgare, cioè Tommaso e Ugolino Bucciòla, entrambi Faentini.

3. C’è poi quell’altro volgare, come s’è detto, talmente irsuto ed ispido per vocaboli a accenti che per la sua rozza asprezza non solo snatura una donna che lo parli, ma tu, o lettore, a sentirla sospetteresti che sia un uomo. A questo appartengono tutti quelli che dicono magara, vale a dire Bresciani, Veronesi e Vicentini; e inoltre i Padovani, che sconciano con le loro sincopi tutti i participi in “-tus” e i nomi in “-tas”, quali mercò e bontè. Con questi citeremo anche i Trevigiani, che alla maniera di Bresciani e loro vicini troncano le parole pronunciando la u consonante come f, metti nof per “nove” e vif per “vivo”: tratto che stigmatizziamo come macroscopico barbarismo.

4. Neppure i Veneziani possono considerarsi degni dell’onore di quel volgare su cui indaghiamo; e se qualcuno di loro, trafitto dall’errore, si andasse pavoneggiando a questo proposito, si faccia venire in mente se per caso non ha mai detto Per le plaghe di Dio tu, no verras. Tra tutti questi abbiamo sentito una sola persona che si sforzava di distaccarsi dal volgare materno e di tendere a quello curiale, cioè Aldobrandino Padovano.

5. Così a tutti i volgari che fanno la loro comparsa in giudizio in questo capitolo noi rilasciamo questa sentenza arbitrale, che né il romagnolo, né il dialetto che gli si oppone nei modi che si son detti, né il veneziano rappresentano il volgare illustre che cerchiamo.

Facit magnam discussionem de idiomate Bononiensium

1. Cerchiamo ora di condurre speditamente l’indagine su ciò che rimane della selva italica.

2. Diciamo allora che forse non giudicano male quanti affermano che i Bolognesi parlano la lingua più bella di tutte, dato che essi assumono nel proprio volgare qualche elemento da quanti li circondano, Imolesi, Ferraresi e Modenesi: operazione che a quanto supponiamo compie chiunque nei confronti dei propri vicini, come mostrò Sordello per la sua Mantova, confinante con Cremona, Brescia a Verona: il quale, da quell’uomo di alta eloquenza che era, abbandonò il volgare della sua patria non solo in poesia ma in qualunque forma di espressione.

3.Ed è così che gli abitanti della città suddetta prendono dagli Imolesi il morbido e il molle, e invece dai Ferraresi a dai Modenesi una certa chioccia asprezza che è propria dei Lombardi e che crediamo sia rimasta agli abitanti della regione in seguito alla mescolanza con gli stranieri Longobardi. E questo è il motivo per cui non troviamo nessun Ferrarese, Modenese o Reggiano che abbia scritto poesia d’arte: perché, abituati come sono a quella loro asprezza, non possono assolutamente accostarsi al volgare regale senza portarsi dietro un che di crudo. Stesso giudizio, anzi assai più radicale, si deve dare dei Parmigiani, che dicono monto per “molto”.

4. Se dunque i Bolognesi, come si è detto, prendono da ambedue le parti, appare ragionevole che la loro lingua, per la mescolanza di caratteri opposti nel modo che si è detto, venga a risultare, così contemperata, di una soavità degna di lode: e a nostro giudizio le cose stanno così, fuori di dubbio.

5. Perciò se quelli che assegnano ad essi il primo posto nell’àmbito della lingua volgare, prendono in considerazione comparativamente solo i volgari municipali d’Italia, siamo ben lieti di essere d’accordo; se però ritengono che il volgare bolognese vada privilegiato in assoluto, allora dissentiamo fermamente da loro. Non è questo infatti ciò che chiamiamo volgare regale ed illustre, perché se lo fosse stato Guido Guinizelli – che è il maggiore di tutti -, Guido Ghislieri, Fabruzzo ed Onesto e gli altri poeti d’arte di Bologna non si sarebbero mai allontanati dalla propria parlata, loro che furono maestri illustri e pieni di discernimento in materia di volgari. Scrive il grande Guido: “Madonna, ‘l fino amore ch’io vi porto”; Guido Ghislieri: “Donna, lo fermo core”; Fabruzzo: “Lo meo lontano gire”; Onesto: “Più non attendo il tuo soccorso, amore”. Tutte parole ben diverse da quelle che si usano nel centro di Bologna.

6. Quanto alle rimanenti città situate ai confini dell’Italia, penso che nessuno nutrirà dubbi in proposito – e se qualcuno ne avrà, non lo degnamo di alcun nostro chiarimento: resta quindi ancora poco da dire nel nostro esame. Per cui, desiderosi come siamo di deporre il setaccio, a per dare uno sguardo veloce alla rimanenza; diciamo che le città di Trento e di Torino, nonché di Alessandria, sono situate talmente vicino ai confini d’Italia che non possono avere parlate pure; tanto che, se anche possedessero un bellissimo volgare – e invece l’hanno bruttissimo -, per come è mescolato coi volgari di altri popoli dovremmo negare che si tratti di una lingua veramente italiana. Perciò, se quello che cerchiamo è l’italiano illustre, l’oggetto della nostra ricerca non si può trovare in quelle città.